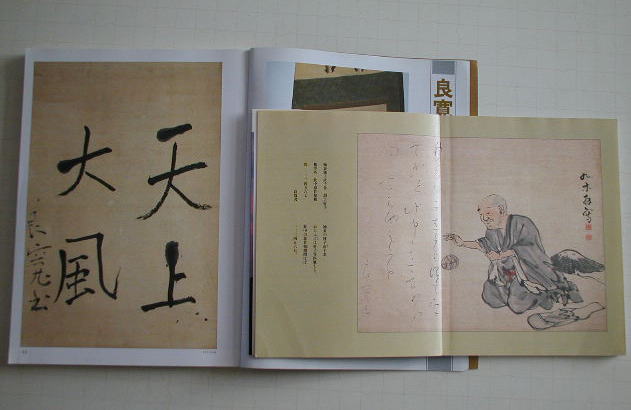

良寛の研究

司馬遼太郎の「峠」の中に、河井継之助が、越後の生んだ英雄は、上杉謙信

と釈良寛だという下りがあり、これが、良寛研究のきっかけとなりました。平成

1年の夏あたりだったと思います。同じ新潟県人でありながら、良寛のことは

殆んど知らなかったのです。 良寛書物や良寛特集 の雑誌を読みあさって、

みみず流毛筆でメモ帳 を作り続けてきました。

|

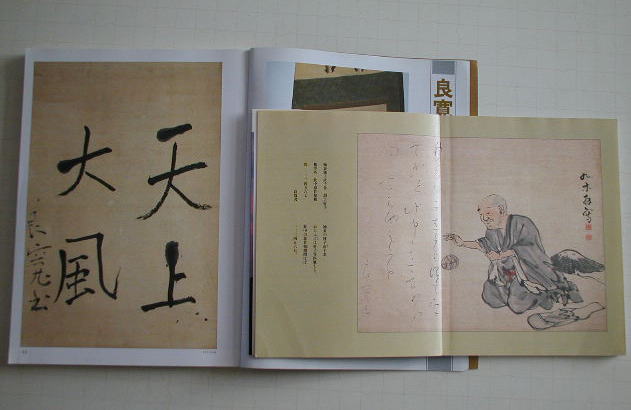

良寛像

宝暦8年(1758年)12月、出雲崎 大庄屋名主 山本家の長男として生まれた。

幼名 栄蔵。 15才で元服して名主見習となったがうまくいかず、18才で剃髪。

22才の時 円通寺の国仙和尚に出会い、住職である備中(岡山県)玉島の

円通寺へ行く。 ここで、11年間 修行して、34才の時 諸国行脚の旅に出て、

38才頃に再び 故郷に戻る。五合庵や乙子神社に独り住まいし、晩年、能登屋

木村元右衛門宅内の庵室に移り住み、天保2年(1831年) 74才で死去。

・俗欲を断ち切った澄んだ人間性

焚くほどは風がもてくる落葉かな

・純真さと偽りなきことを愛し、子供達との遊びの中でそれらに接していた

かすみたつながき春日を子供らと手まりつきつつこの日くらしつ

・肉親や知人への深い思い遣り、やさしさ

たらちねの母がかたみと朝夕に佐渡の島べをうち見つるかも

(注)佐渡は母

おのぶ(49才で没、良寛26才)の故郷。

・自然体の生き方

災難に遭う時節には 災難に遭うが良く候 死ぬ時節には 死ぬが良く候

是はこれ災難をのがるる妙法にて候

・・・・・三条町大地震の時、与板の山田杜皐に宛てた書簡より

・味わい深い書

素朴な楷書やきれいな曲線のかな書き、見ていても心和む。

・良寛は決して世捨人、隠者をもって自認していたのではない。

人を恋い、

人と相会うことを喜ぶ。 以外と好き嫌いが激しく、「真にして偽りなき」性を

愛した。 それは子供たちであり、きこりや漁夫たちであった。

貞心尼との歌の交流をみると、死を前にしても、みずみずしさの情感を失っ

てはいない。 老いても木石のようにならず、生きる喜びを謳歌し続けた。

一人でいるのが好きで、一人でいても24時間が充実していた。

(手紙、

礼状書き、習字、詩歌作りなどなど。)手先も器用で結構ユーモアがあった。

庶民性と貴族性と特異性*を併せ持った性質。

* 嘘が言えない愚直さ、放浪性、孤独性・・・

良寛の特に嫌いなもの三つ。 詩人の詩、書家の書、料理人の料理。

・・・・・型にはまった、技巧を弄したものを嫌った。 (H16/7 追記)

・友人の若穂囲君(新潟県三条市在住)から、良寛の史跡、美術館などの

問い合わせがあったので、手持ちの本やインターネットから調べてみました。

1.分水町

・ 五合庵 : 良寛の原点は何といってもここだと思います。

若穂囲君の案内で、一度訪れたことがあります

・ 分水町良寛資料館 : 良寛の手毬や良寛の手まりの図なども

展示されている由。 交わりの深かった、解良家、原田家

中村家が近くにあるので、そちらからの資料も展観されている。

2.和島村

・ 良寛の里美術館 : 比較的新しい美術館で、多分、良寛資料

を一番多く所有していると思います。 近くに、良寛の最後の

住まい、木村家があり、良寛の墓がある隆泉寺はそこに隣接

している。

http://chokoku.go.jp/tour/michinoeki/washima/index.html

3.出雲崎

・ 良寛堂 : 良寛の生家跡に建てられた、安田ゆき彦設計の堂。

日本海を直ぐ目の前にして、良寛和尚誕生之地の石碑あり。

良寛堂内部の石塔には、良寛が終生持ち歩いていたという

石地蔵が嵌められている。

http://akita.cool.ne.jp/yoch3/S21110ryoukan/izumosakiframepage.html

・ 良寛記念館 : 良寛堂の背後の丘の上にあり、佐渡や弥彦も

望める景勝の場所。 良寛遺墨や関係資料多数。

食事・土産・休憩所「心月輪」がある。

貞心尼が良寛の死後身近に置き供養した掛け軸「良寛禅師

道影」も展示されている。

http://www8.ocn.ne.jp/~ryokan/

4.柏崎

・ 洞雲寺 : 貞心尼の墓がある。 柏崎は貞心尼の住んでいた所

なので、図書館をはじめ、あちこちに石碑があるよう。 40代に

庵主をしていた釈迦堂跡碑。 変わったところでは石黒敬七

コレクションの「トンちん館」(良寛の贋作展示)。

http://www2.tokai.or.jp/mm/

その他の 参考サイト

http://www.cuatro.co.jp/niigata/ryokan/shiseki.htm

http://www.cuatro.co.jp/niigata/ryokan/top.htm

(H19/5 追記)

・H24−8/4、「良寛の里美術館」に行ってきました。 新大F37会の長岡

花火会の2日目の観光コースに入っていました。 心中では、花火より

ここを訪れる方が楽しみに思っていました。 本物の素朴な楷書と優雅

なかな書に出会い、永年の願いがかなって幸せな思いでした。

(H24/8 追記)

・H30−10/23〜24、十高33C伊香保クラスに行ってきました。

その時、メンバーの金山有紘君から、著書「良寛の俳句〜その面白さ」

を頂戴しました。 良寛本では有名な考古堂からの出版。 良寛の俳句は

短歌ほどは数も多くないので、よくこれだけ集められたと感心します。

内容は非常に読みやすく書かれており、お薦めの一冊です。

彼がこんなにも良寛通であったとは驚き、改めて感服です。

クラス会出席の一番のお土産、大切にしますよ。 (H30/11 追記)

・R2−4/8、金山君から便りが届きました。

玉島の円通寺での修行を終えて郷里へ戻った良寛は、同寺と御開山を

同じくする祇園寺(現十日町市六箇)を訪ねていた。良寛39歳。この時

書き残した書が祇園寺に保存されている模様。 金山君は「良寛さまは、

十日町にも来られていた」という新しい記事を書き、それが、全国良寛会

会報第168号の「良寛だより」に掲載された由。 記事のコピーを送って

くれました。 十日町出身としては、また一歩、良寛に親しみを感じます。

金山君有難う。これからも、良寛研究を続けていってください。

(R2/4 追記)

手元にある良寛書籍・・・自由にお貸しします。

・良寛の俳句〜その面白さ(金山有紘、H30年/10月著者より頂く)

・良寛全歌集(谷川敏朗、H24年/6月購入)

・別冊太陽「良寛〜聖にあらず、俗にもあらず〜」平凡社 (H21/8月追加)

・サライ2009−2/5号「良寛を旅する」

・良寛全集(大島花束、岩波からの復刻本、平成13/12購入)

・良寛(東郷豊冶、平成14/7に古本屋で見つけた)

・良寛(唐津順三) ・良寛を語る(相馬御風)

・大愚良寛の風光(飯田

利行) ・沙門良寛(柳田聖山) ・良寛学入門(野崎・佐藤他) ・良寛

(水上勉) ・良寛を歩く(水上勉) ・良寛まんだら考(「日本学」企画室

編) ・良寛詩集(東郷豊治) ・良寛歌集(東郷豊治) ・良寛ー歌と

生涯ー(吉野秀雄) ・良寛和尚 の人と歌(吉野秀雄) ・良寛ー物語と

史蹟をたずねてー(八尋舜右) ・良寛みやげー越後ふるさと出雲崎ー(名

著刊行会) ・貞心尼と良寛(関口育夫)

・異聞 風の良寛 乾の巻(堀内

豊) ・良寛さん(栗田・小島他) ・良寛ーその生涯と書ー(宮栄二)

・良寛の里美術館(考古堂書店) ・良寛字典(駒井鵞静)

・「良寛」誌

No.17〜36 ・芸術新潮

'89/2 良寛を仰ぐ ・季刊「墨」No.6('91/1 良寛

入門ーその生きざまへの誘いー ・プレジデント

'91/5 特集ー良寛ー

・サライ '93ー1/1号 良寛さんの優遊自適 ・太陽

No.401('94/10)特集

ー良寛のように生きたい

|